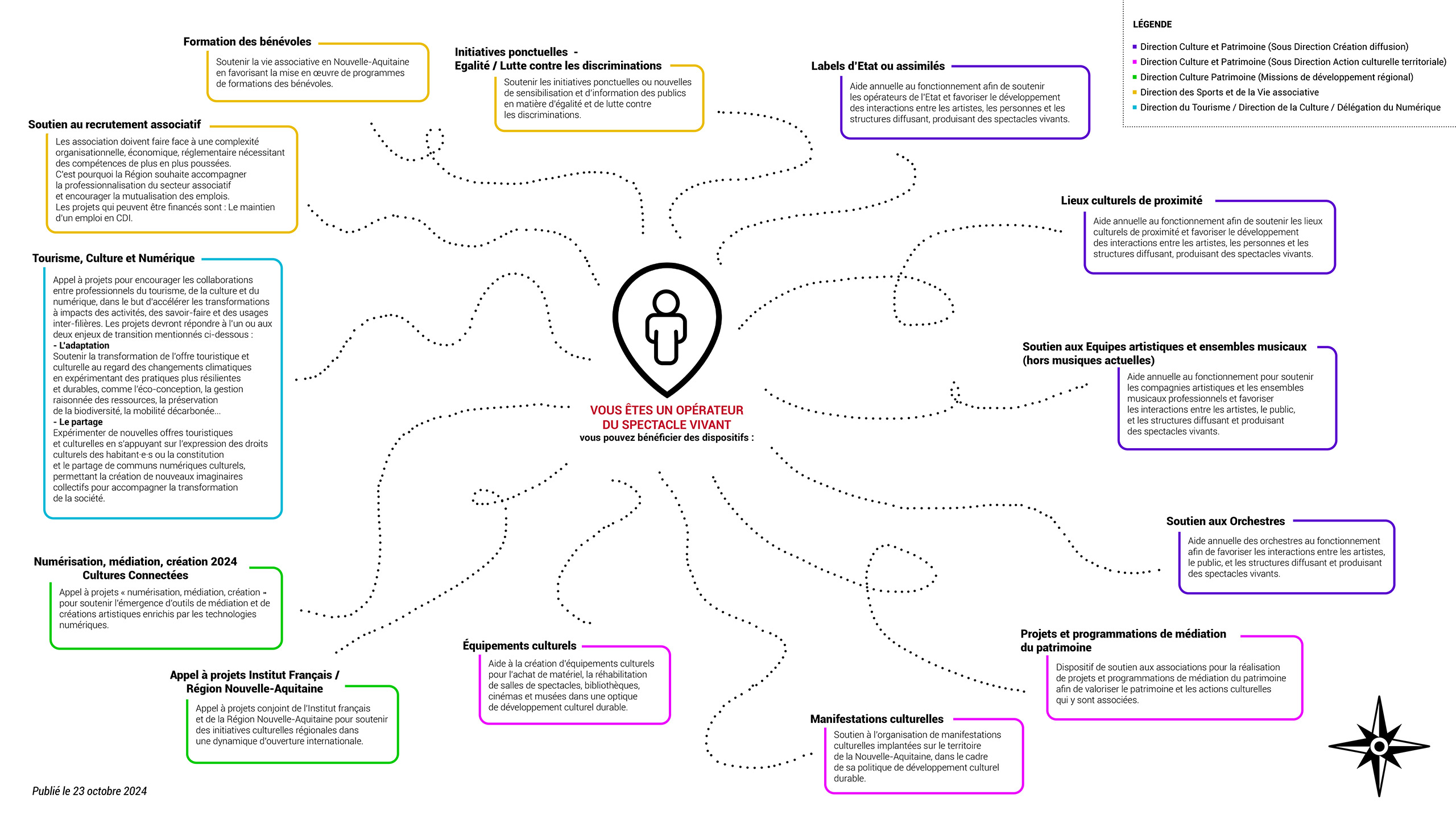

Spectacle vivant : les dispositifs à connaitre

Vous êtes un opérateur du spectacle vivant ? Découvrez les dispositifs de la Région Nouvelle-Aquitaine dont vous pouvez bénéficier.

L’illustration est une synthèse des dispositifs existants au sein de diverses directions de la Région. Le détail de chaque dispositif (dates de dépôts, contacts…) se trouve dans l’article ci-dessous.

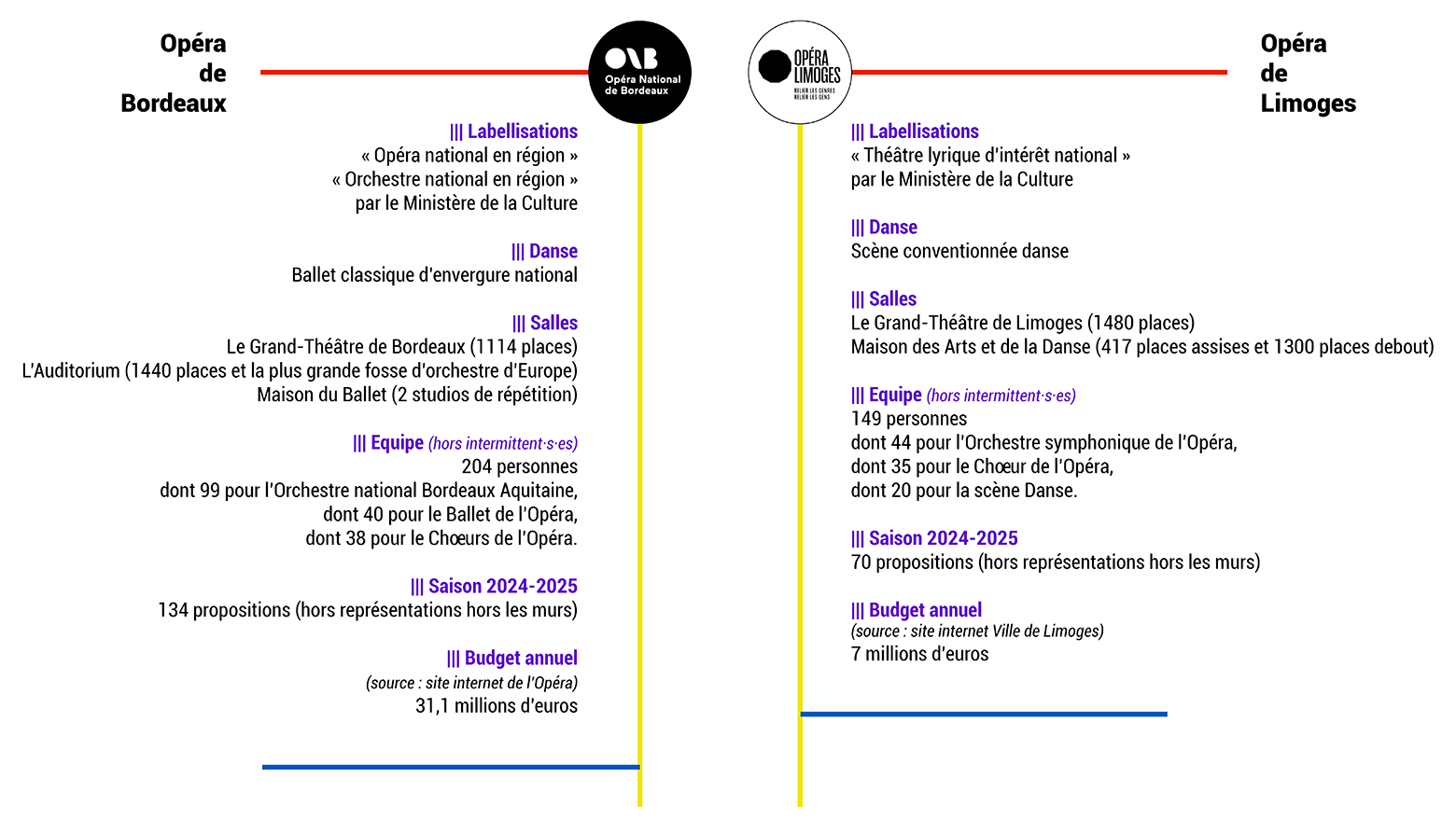

Labels d’Etat ou assimilés

Aide annuelle au fonctionnement afin de soutenir les opérateurs de l’Etat et favoriser le développement des interactions entre les artistes, les personnes et les structures diffusant, produisant des spectacles vivants.

||| Calendrier : Une campagne de dépôt par an (entre début octobre et fin janvier).

||| Contact : spectaclevivant@nouvelle-aquitaine.fr

Lieux culturels de proximité

Aide annuelle au fonctionnement afin de soutenir les lieux culturels de proximité et favoriser le développement des interactions entre les artistes, les personnes et les structures diffusant, produisant des spectacles vivants.

||| Calendrier : Une campagne de dépôt par an (entre début octobre et la mi-décembre).

||| Contact : spectaclevivant@nouvelle-aquitaine.fr

Soutien aux Equipes artistiques et ensembles musicaux (hors musiques actuelles)

Aide annuelle au fonctionnement pour soutenir les compagnies artistiques et les ensembles musicaux professionnels et favoriser les interactions entre les artistes, le public, et les structures diffusant et produisant des spectacles vivants.

||| Calendrier : Une campagne de dépôt par an (entre début octobre et début novembre).

||| Contact : spectaclevivant@nouvelle-aquitaine.fr

Soutien aux Orchestres

Aide annuelle des orchestres au fonctionnement afin de favoriser les interactions entre les artistes, le public, et les structures diffusant et produisant des spectacles vivants.

||| Calendrier : Une campagne de dépôt par an (entre début octobre et fin janvier).

||| Contact : spectaclevivant@nouvelle-aquitaine.fr

Manifestations culturelles

Soutien à l’organisation de manifestations culturelles implantées sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de sa politique de développement culturel durable.

||| Calendrier :

1er décembre 2024 : pour les manifestations culturelles du 1er semestre 2025

2 mars 2025 : pour les manifestations qui ont lieu du 1er juillet au 20 septembre 2025

4 mai 2025 : pour les manifestations qui ont lieu du 21 septembre au 31 décembre 2025

||| Contacts :

maryse.lafenetre@nouvelle-aquitaine.fr (pour les départements : 24, 33, 40, 47, 64)

christian.tchouaffe@nouvelle-aquitaine.fr (pour les départements : 16, 17, 19, 23, 79, 86, 87)

Équipements culturels

Aide à la création d’équipements culturels pour l’achat de matériel, la réhabilitation de salles de spectacles, bibliothèques, cinémas et musées dans une optique de développement culturel durable.

||| Calendrier : Dépôt au fil de l’eau, dès l’amorçage du projet.

||| Contact : sylvie.hirat@nouvelle-aquitaine.fr

Projets et programmations de médiation du patrimoine

Dispositif de soutien aux associations pour la réalisation de projets et programmations de médiation du patrimoine afin de valoriser le patrimoine et les actions culturelles qui y sont associées.

||| Calendrier : Une campagne de dépôt par an : la date de limite de dépôt est fixée au 1er février de chaque année.

||| Contacts :

estelle.bouhraoua@nouvelle-aquitaine.fr (pour les départements : 17, 79, 86)

isabelle.matous@nouvelle-aquitaine.fr (pour les départements : 16 et 33)

florence.ghioldi@nouvelle-aquitaine.fr ((pour les départements : 24, 40, 47, 64)

aurore.jacamant@nouvelle-aquitaine.fr (pour les départements : 19, 23, 87)

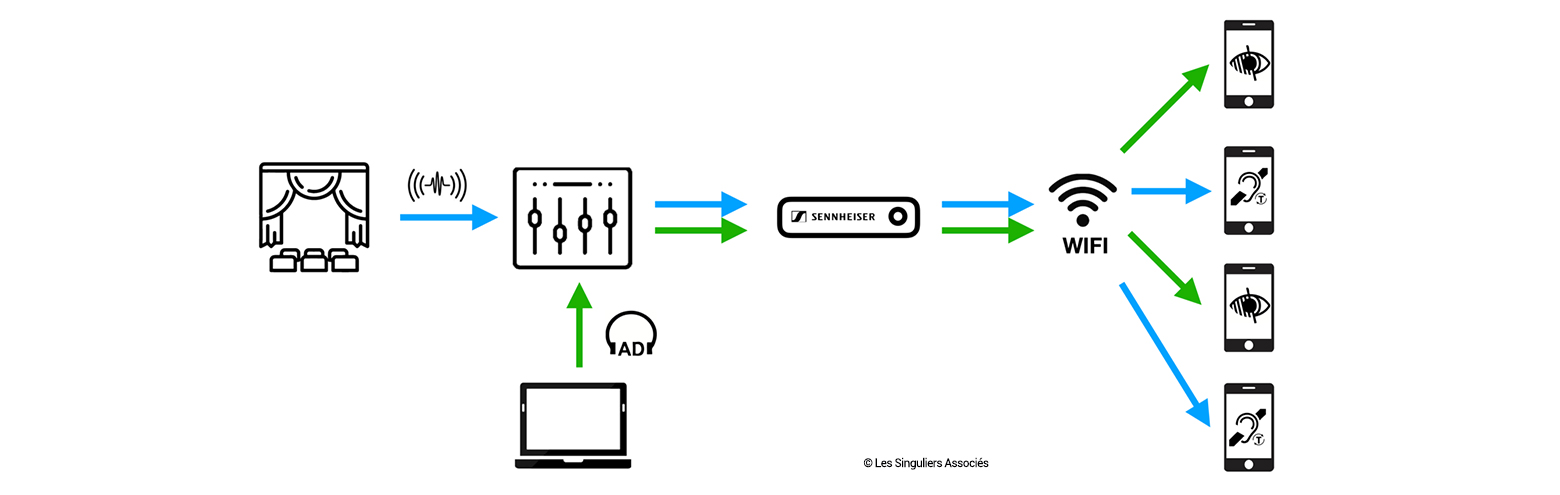

Numérisation, médiation, création 2024 Cultures Connectées

Appel à projets « numérisation, médiation, création » pour soutenir l’émergence d’outils de médiation et de créations artistiques enrichis par les technologies numériques.

||| Calendrier : Une campagne de dépôt par an (dépôt entre janvier et avril)

||| Contact : f.cabande@nouvelle-aquitaine.fr

Tourisme, Culture et Numérique

Appel à projets pour encourager les collaborations entre professionnels du tourisme, de la culture et du numérique, dans le but d’accélérer les transformations à impacts des activités, des savoir-faire et des usages inter-filières. Les projets devront répondre à l’un ou aux deux enjeux de transition mentionnés ci-dessous :

– L’adaptation

Soutenir la transformation de l’offre touristique et culturelle au regard des changements climatiques en expérimentant des pratiques plus résilientes et durables, comme l’éco-conception, la gestion raisonnée des ressources, la préservation de la biodiversité, la mobilité décarbonée, ….

– Le partage

Expérimenter de nouvelles offres touristiques et culturelles en s’appuyant sur l’expression des droits culturels des habitant·e·s ou la constitution et le partage de communs numériques culturels, permettant la création de nouveaux imaginaires collectifs pour accompagner la transformation de la société.

||| Calendrier : Une campagne de dépôt par an (dépôt entre décembre et fin mai).

||| Contact : tourismeculturenum@nouvelle-aquitaine.fr

Appel à projets Institut Français / Région Nouvelle-Aquitaine

Appel à projets conjoint de l’Institut français et de la Région Nouvelle-Aquitaine pour soutenir des initiatives culturelles régionales dans une dynamique d’ouverture internationale.

||| Calendrier : une campagne de dépôt par an (dépôt entre novembre et la mi-décembre)

||| Contact : g.gerbault@nouvelle-aquitaine.fr

Soutien au recrutement associatif

Les association doivent faire face à une complexité organisationnelle, économique, réglementaire nécessitant des compétences de plus en plus poussées. C’est pourquoi la Région souhaite accompagner la professionnalisation du secteur associatif et encourager la mutualisation des emplois. Les projets qui peuvent être financés sont « Le maintien d’un emploi en CDI » :

En CDI temps plein mutualisé (la mutualisation sera accompagnée par le CRGE) ;

En CDI temps plein ;

En CDI temps partiel (17h30 minimum, selon la convention collective dont relève l’association) sous conditions.

||| Calendrier : Dépôt au fil de l’eau.

||| Contact : vie.associative@nouvelle-aquitaine.fr

Formation des bénévoles

Soutenir la vie associative en Nouvelle-Aquitaine en favorisant la mise en œuvre de programmes de formations des bénévoles.

||| Calendrier : Une campagne de dépôt par an (entre décembre et janvier).

||| Contact : vie.associative@nouvelle-aquitaine.fr

Initiatives ponctuelles – Egalité / Lutte contre les discriminations

Soutenir les initiatives ponctuelles ou nouvelles de sensibilisation et d’information des publics en matière d’égalité et de lutte contre les discriminations.

||| Calendrier : 3 dépôts possibles par an.

||| Contact : vie.associative@nouvelle-aquitaine.fr

Guide des aides

Vous êtes intéressés par un dispositif ? Retrouvez toutes les informations utiles à votre dépôt de dossier sur le Guide des aides de la Région Nouvelle-Aquitaine via le formulaire ci-dessous (attention, uniquement pendant les périodes de dépôt).

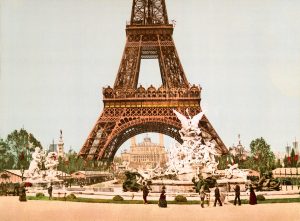

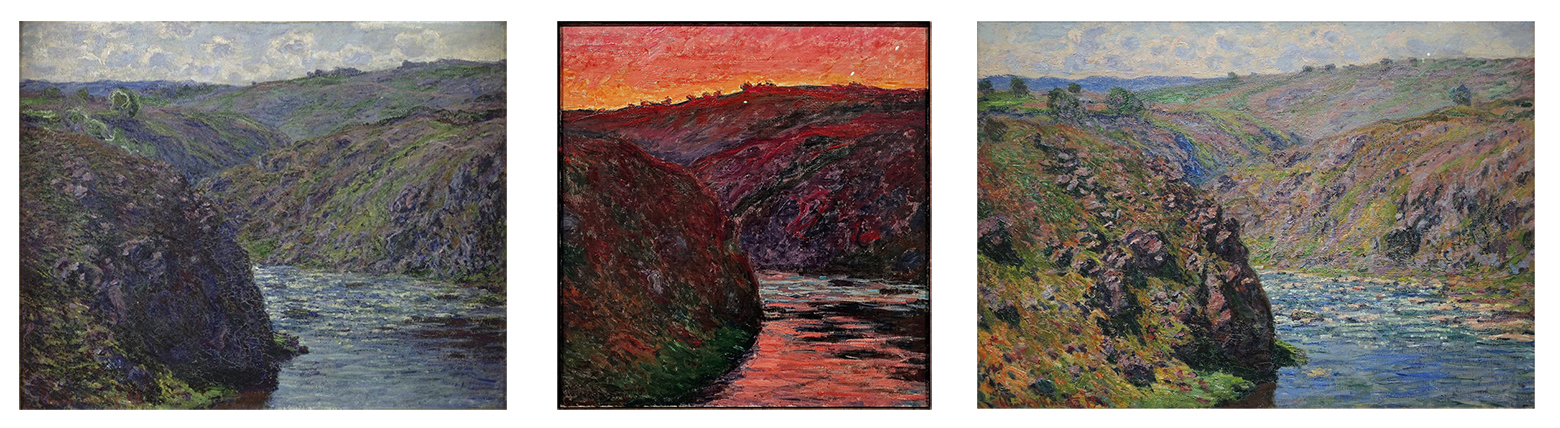

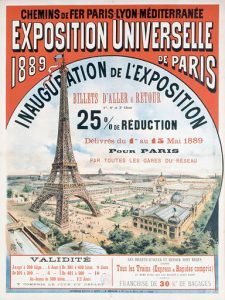

Cette même année 1889, Joseph Bory Latour-Marliac, botaniste du Lot-et-Garonne, présente sa collection de nymphéas de couleur par hybridation, dont il a le secret, à l’Exposition universelle de Paris, au pieds de la toute nouvelle Tour Eiffel.

Cette même année 1889, Joseph Bory Latour-Marliac, botaniste du Lot-et-Garonne, présente sa collection de nymphéas de couleur par hybridation, dont il a le secret, à l’Exposition universelle de Paris, au pieds de la toute nouvelle Tour Eiffel.