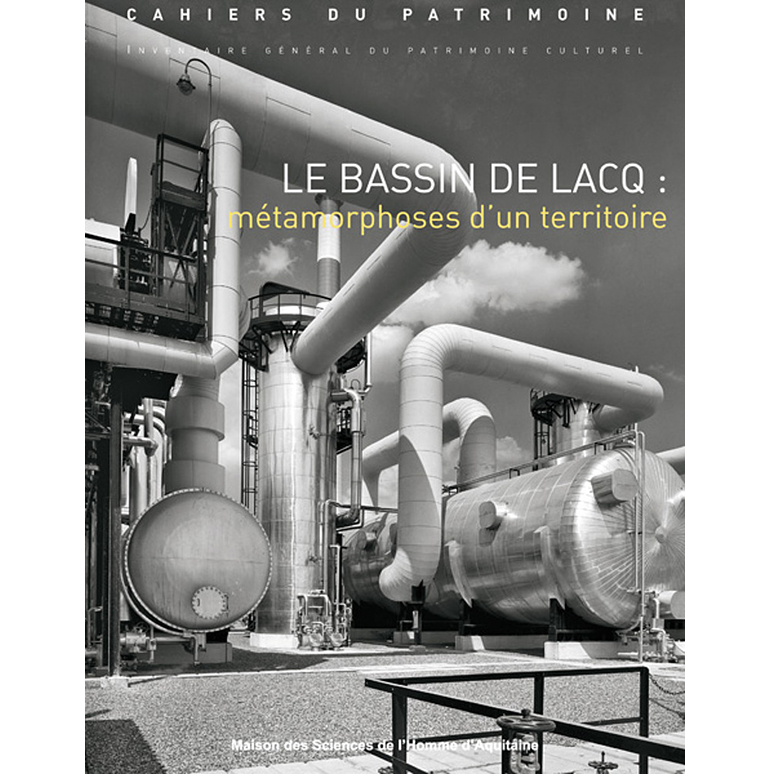

Collection « Cahiers du Patrimoine »

Mis à jour le 18 janvier 2024

Cette collection nationale accueille les synthèses des recherches faites par les chercheurs sur un thème, une aire géographique, un quartier, une ville, un monument ou un type d’objet. De nombreuses illustrations, souvent inédites, éclairent un texte destiné autant aux universitaires qu’à un large public.